こんにちは、有限会社綱業商会です。

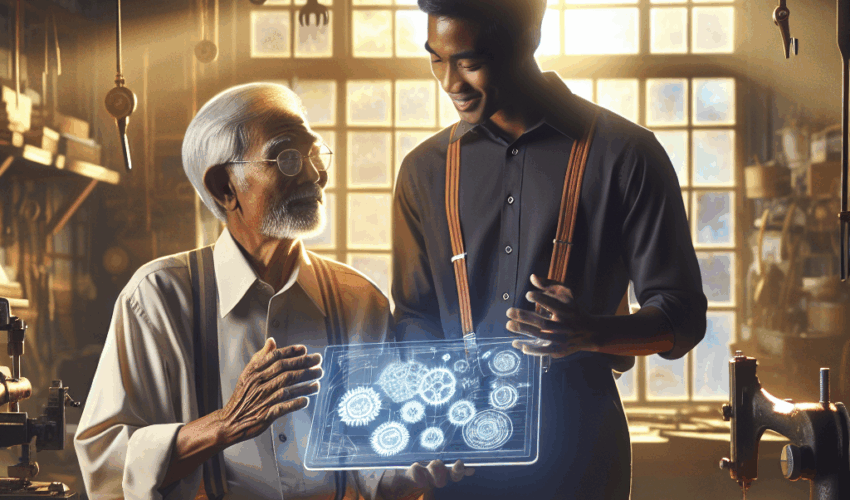

当社も含め、多くの中小企業が直面する大きな課題のひとつが「技術継承」です。

ベテラン技術者の高齢化や後継者不足により、技術やノウハウが属人化してしまうリスクがあります。

今回の記事では、私たち自身の問題意識も踏まえながら、

限られたリソースの中でも取り組める「技術の見える化」と継承の方法 を、事例や実践ポイントを交えてご紹介します。

なぜ今「技術の見える化」が必要なのか?

中小企業が直面する「属人化」のリスク

技術の属人化とは、特定の個人しかその技術や知識を持っておらず、他の誰も代替できない状態を指します。この属人化は中小企業にとって極めて深刻な経営リスクとなります。

主なリスク要因:

- 生産性の低下と業務の停滞:特定の技術者が不在になると、その業務が滞り、生産ラインがストップしたり納期遅延が発生したりする

- 品質の不安定化:技術者によって作業方法や品質基準が異なると、製品の品質にばらつきが生じ、クレーム増加やブランドイメージの低下につながる

- 若手育成の困難:属人化された技術は体系化されていないため、新入社員や若手技術者への効率的な教育が困難

- 事業継続性の危機:万が一、特定の技術者が突然退職や長期離脱した場合、事業そのものの継続が危ぶまれる

技術継承が経営課題となる理由と影響

中小企業庁の調査によれば、中小企業の約4割が技術継承に本格的に着手していません。これは多くの企業が潜在的なリスクを抱えながら事業を続けていることを意味します。

技術継承は単なる「ベテランから若手への知識の引き渡し」ではありません。それは、企業のノウハウを形式知化し、組織全体の知的資産として蓄積・活用するプロセスであり、企業の持続的な成長と発展を支える経営戦略そのものです。

「見える化」を阻む壁とその乗り越え方

ベテラン技術者の「暗黙知」と心理的障壁

熟練技術者が持つ知識やノウハウの開示には、心理的な抵抗が伴うことがあります。

心理的障壁の背景:

- 過去の経験から、容易に教えたくないという心理

- 長年培ってきた技術への「プライド」や「アイデンティティー」としての側面

- 「教え方」のスキルが人によって大きく異なることへの不安

- 「自分の価値がなくなるのでは」という不安

対応策:

- 「教える」役割を新たな評価軸として明確化

- 「技術顧問」など尊敬される立場・役職の付与

- 若手指導の成果を表彰する制度の創設

- 技術継承への貢献を評価・報酬制度に組み込む

世代間ギャップを埋めるコミュニケーションの重要性

若い世代は「何を学べるか」「どのように成長できるか」という点に重きを置く。ベテラン技術者が「背中を見て覚えろ」という指導をしても、若手にとっては「何をどう見れば良いのか」が見えにくく、動機付けにつながらない。

効果的な対応策:

- 定期的な1on1(ワン・オン・ワン)ミーティング:ベテランと若手が話し合う機会を設け、技術的な質問だけでなく、キャリアパスや仕事への価値観についても意見交換

- 技術交流会の実施:社内で技術発表会や勉強会を企画し、ベテランが技術を披露し、若手が質問できる場を創出

- 明確な目標設定と成長の可視化:段階的なステップアップと定期的なフィードバックで、若手が自らの成長を実感できる環境を整備

属人化を解消!技術の「見える化」実践術

デジタルツールで技能を「形式知」へ変える

動画マニュアル・作業記録による可視化事例

【成功事例】

熟練技術者の作業を複数のカメラで撮影し工程ごとに動画マニュアル化。特に「手の動き」や「工具の持ち方」といった細部まで記録することで、言語化が難しかった技能を可視化することに成功しました。

【成功事例】

4K高解像度カメラで熟練工の検査作業を録画。AI解析と組み合わせることで、「良品/不良品の判別基準」を明文化し、若手への教育時間を約30%削減しました。

実践ポイント:

- スマートフォンやタブレットで十分撮影可能(高額機材は不要)

- 作業中の「つぶやき」も重要な情報なので音声もしっかり記録

- 撮影後若手社員に見せて「わかりにくい点」をフィードバック

- 定期的に内容を更新(技術改善があれば反映)

AI・IoTを活用したノウハウのデータ化と活用

【成功事例】

ベテランの経験をAIで分析し発酵プロセスにおける最適な条件を数値化することで、品質の安定化と若手への技術継承に成功している。

実践的な活用方法:

- AIチャットボット:熟練技術者の膨大な知識や過去のトラブルシューティング記録をAIに学習させ、若手が現場で即座に適切なアドバイスを得られる質問応答システム

- センサー連動による匠の勘の数値化:「音」「匂い」「手触り」などをIoTセンサーで数値化しAIで分析することで客観的な判断基準を構築

クラウド型知識管理システムで共有基盤を構築

【成功事例】

クラウド型ナレッジベースを導入しベテラン従業員の知識・経験をデータベース化。社内Wikiとして誰でもアクセスでき、検索可能な状態にしました。導入コストを抑えるため、既存のクラウドサービスを活用しています。

実践ポイント:

- 無料・低コストのクラウドサービスから始める(Google WorkspaceやMicrosoft 365など)

- 情報入力のハードルを下げる工夫(テンプレート作成、音声入力の活用)

- 定期的な情報更新を評価制度に組み込む

- 閲覧履歴や「いいね」機能で有用な情報を可視化

体系的な教育・メンタリング制度で「伝える力」を強化

OJTと構造的メンタリング制度の組み合わせ方

【成功事例】

技能レベルを5段階に分け各段階で習得すべき技術と評価基準を明確化。メンターとメンティーの1on1を定期開催し、成長の可視化と次のステップへの動機付けを行っています。

実践ポイント:

- メンターとメンティーのマッチングに配慮(相性が重要)

- 1on1(ワン・オン・ワン)ミーティングは短時間(30分程度)でも定期的に実施

- 「教える側」にもメリットがある仕組み(指導手当、評価への反映)

- 中間目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねる

段階的な技能研修とモチベーション向上の仕組み

技術習得には時間と努力が必要です。段階的な研修プログラムと努力を評価する報奨制度を組み合わせることで、社員の技術意欲を向上させることができます。

効果的な制度設計:

- 「基礎レベル」「応用レベル」「専門レベル」といった技術要件の明確化

- 座学・実技研修・シミュレーション・他部門研修の組み合わせ

- 資格取得支援制度、技術発表会での表彰、優秀技術者への特別手当

組織文化と多様な人材で「継承する風土」を醸成

多様な人材を活用した継承モデル

【成功事例】

技術継承のリソースとして退職したベテラン社員を「技術顧問」として再雇用。週2-3日の勤務で若手指導に特化した役割を設け、継続的な技術伝承を実現しています。

多様な人材活用のメリット:

- シニア人材の豊富な経験と指導力の活用

- 女性技術者の視点による新しい技術開発や品質改善

- 外国人材の多様な文化背景による技術の再解釈を促進

- 多様な視点からの「技術の言語化」が進み、マニュアル整備が加速

ボトムアップの改善活動で自律的なノウハウ共有を促す

【成功事例】

全社員参加型の改善・提案制度導入。ベテラン社員のノウハウを「小さな気づき」として共有・蓄積できるプラットフォームを構築し組織文化として定着させた。

実践ポイント:

- 一案一枚の短報告・写真添付で手軽に参加可能

- 優秀案への報奨金や表彰で参加意欲を向上

- 提案内容の社内共有で全体のレベルアップを促進

- 「教える・伝える」行為を評価する組織風土の醸成

導入を後押し!費用対効果と選定のポイント

「見える化」ツールの選定基準とコスト効果

技術継承への投資効果を測定する際の目安となる指標:

- 若手の技術習得期間:平均30%短縮

- 不良品・手直し率:導入後1〜2年で20〜40%減少

- ベテラン依存工程数:50〜70%削減

- 技術伝承関連投資のROI:多くの企業で2年以内に回収

【導入コスト参考例】

- 基本的な動画マニュアル作成:社内リソースのみ(実質0円)

- クラウドナレッジベース:月額1,000〜3,000円/ユーザー

- 技術継承コンサルティング:30〜50万円(補助金活用可能)

- AIチャットボット導入:初期50万円〜(規模による)

導入効果を最大化する評価と改善のサイクル

効果的なPDCAサイクル:

-

Plan:計画:技術の棚卸しと優先順位付け

- 社内の全技術を洗い出す(製品別、工程別など)

- 「属人化度」と「重要度」の2軸で評価

- 「属人化度が高く、重要度も高い技術」から着手

-

Do:実行:低コストで始める「見える化」

- スマホやタブレットでの作業動画撮影(週1回30分から)

- フリーのナレッジベースツール導入

- 「5分間テクニカルトーク」制度(朝礼や終礼の一部を活用)

-

Check:評価:定量・定性指標での効果測定

- 教育工数、品質トラブル件数、業務改善件数の変化

- 若手の成長実感、ベテランの満足度調査

-

Action:改善:継続的な仕組みの改善

- フィードバックを基にしたコンテンツの改良

- 新たな技術領域への展開

活用すべき公的支援制度と海外の成功事例

国や自治体による技術継承支援制度の活用

主要な支援制度:

- 中小企業基盤技術継承支援:形式知化と継承教育を支援する3年計画

- 経営承継円滑化法関連の支援措置:相続税・贈与税の軽減、資金繰り支援

- 各都道府県の中小企業支援センター:専門家派遣による技術継承コンサルティング

- 商工会議所のセミナーや相談窓口:「事業承継センター」での無料相談

ドイツやアメリカから学ぶ実践的な人材育成モデル

ドイツのデュアルシステム:

職業訓練校での理論学習と企業での実務実習を並行して行う制度。企業と教育機関が密接に連携し、実践的なスキルと専門知識を効率的に習得できるのが特徴です。

アメリカのアプレンティス制度:

現場中心の実践型研修を通じて即戦力となる人材を育成する制度。OJTをより体系化しメンター制度と組み合わせることで、日本企業でも応用可能だ。

海外モデルから学べること:

- 企業ニーズに密着した教育カリキュラム

- 教育を「コスト」ではなく「投資」と捉える文化

- 地域の教育機関との積極的な連携

未来へ繋ぐ、持続可能な技術継承のために

今すぐ始める「見える化」の第一歩

技術継承は一朝一夕には完成しません。しかし、今日から小さな一歩を踏み出すことで、5年後、10年後の企業の存続と発展を支える基盤となるでしょう。

具体的な第一歩:

-

技術の棚卸しと優先順位付け

- 守るべき技術の特定と属人化度の評価

- リスクの高い技術から着手

-

低コストで始められる「見える化」

- スマホ・タブレットでの動画撮影

- クラウドサービスを活用したナレッジベース構築

-

「教える文化」の醸成

- 技術伝承を評価する制度設計

- 定期的な技術共有会の開催

-

公的支援・補助金の活用

- 専門家の助言や財政支援の獲得

- 同業他社との連携や事例共有

企業文化として定着させる長期的な視点

技術継承を一過性のイベントではなく、持続的な企業文化として根付かせるためには:

- 継続的な投資:技術継承を中長期的な経営戦略として位置付け

- 全社一丸となった取り組み:経営層から現場まで一体となった推進体制

- 外部との連携:同業他社、教育機関、支援機関とのネットワーク構築

- 次世代技術への対応:AI、IoT、DXなどの最新技術を活用した継承手法の進化

「この技術を次の世代に引き継ぎたい」「自社の強みを未来に残したい」

その思いを具体的なアクションに変えていくことが、経営者としての重要な使命ではないでしょうか。技術の「見える化」は、企業の持続的な成長と発展を支える経営戦略そのものです。

明日からでも取り組める技術継承の第一歩を、ぜひ踏み出してみてください。